县城火了,什么是县之“城”?

在刚结束的国庆假期,县域旅游绝对是一个引人注目的现象,或者说景观。

比如,因为《黑神话:悟空》而迅速爆红的“小西天”景区,让山西省临汾市的隰县成为热门去处,游客之多,完全超出景区承载能力。当地公安执法人员一句诚挚的道歉——“想骂,到我这儿骂两句”——也因此走红网络。像隰县这样的旅游热门县,还包括宁夏银川的贺兰县、陕西延安的宜川县、广东韶关的仁化县等。

以往,县城只是中国城镇旅游当中的“无名者”,能吸引的多是本县和周边县辖乡镇的游客。如今,它们中的部分县城获得的关注度不仅超过所在地级市,有的在短短几天里已经接近本省的省会城市。《中国新闻周刊》等媒体在报道中更是借用了时下的网络流行语形容县城在这个假期“赢麻了”“是最大赢家”。县城受欢迎的程度由此可见一斑。

这不是近年来县城第一次如此受关注。随着社交媒体上刮起“县城风”,县城已经暗暗流行了多年。上世纪90年代和本世纪之初的县城穿搭、发型和装饰,甚至成为某种怀念符号,作为一种时尚风格被模仿、被再造、被阐释。至于这些风格是否确实属于彼时县城也不那么重要了。有意思的是,在过去城市化大建设时期,县城还被认为是一种落后的、以农业为主的城镇区域:当一个人要描述大都市某个角落不够那么摩登时,很可能用的表述就是“像县城”“满满县城风”。这一切至少在文化意义上似乎开始了一些微妙转变。

热闹之下,一个问题浮现:什么是县城的“城”?有的县城成为老县城,有的升为县级市的城区,有的增加了新城,有的并入市区的城区。或许我们会说它是中国政治社会的基层、县治的基本治理单元、较小规模的城,是逃离大城市返乡的目的地,也是人情社会,凡此种种,从各个角度都可以给出县城的定义来。在本期专栏“聚落·场所·人”,陈映芳与我们聊的是县城之“城”这一基本问题。哪里是县城,它的“城”是什么,边界在哪里,有何种变迁和命运……由实地调查到史料渐渐展开。她实地调查的案例是江苏的吴江县城。

吴江松陵街道。作者陈映芳摄于2023年10月。

“聚落·场所·人”:当代人栖居于网络之上,通过编码、指尖、屏幕与世界取得联系。这并不意味着人们就此“不接触”。当我们感叹起“人离不开社会”时,既是在说人的行为受社会规则、习惯影响,无法抗拒,也是在说人生活在某个地点:它载着我们某段经历的记忆、某次与家人告别或重逢的情绪、某组抽象的符号,凡此种种,将人与地点联系起来。与人失去联系的,或者从未有过联系的地点,才是那“非地点”(Non-Places)。

过去多年,作为社会学家的陈映芳一直致力于对中国城市性、城市化与中国社会兴起逻辑的研究。她向读者展现了她兼具实证与思辨精神的学术文本。去年她退休了,书评周刊借此邀请她开设专栏,换一种身份和视角,去思考在旅行、探访和查找资料中遇到过的聚落、场所,还有人。我们把专栏叫作“聚落·场所·人”。凡添入其中的文章,均有关人的聚落和场所,并无特定的撰写章法,不过是有感而发。

本文为第五篇:从吴江城说县之“城”。

撰文|陈映芳

“江村”的县城在哪里?

费孝通先生的《乡土中国》和《江村经济》都是中外学者了解中国社会的重要文本。不过,他所分析的中国乡村社会的基本属性,在某种程度上被一些学者扩大成了中国整体社会的本质特征,而中国城镇社会相应地被忽略了。

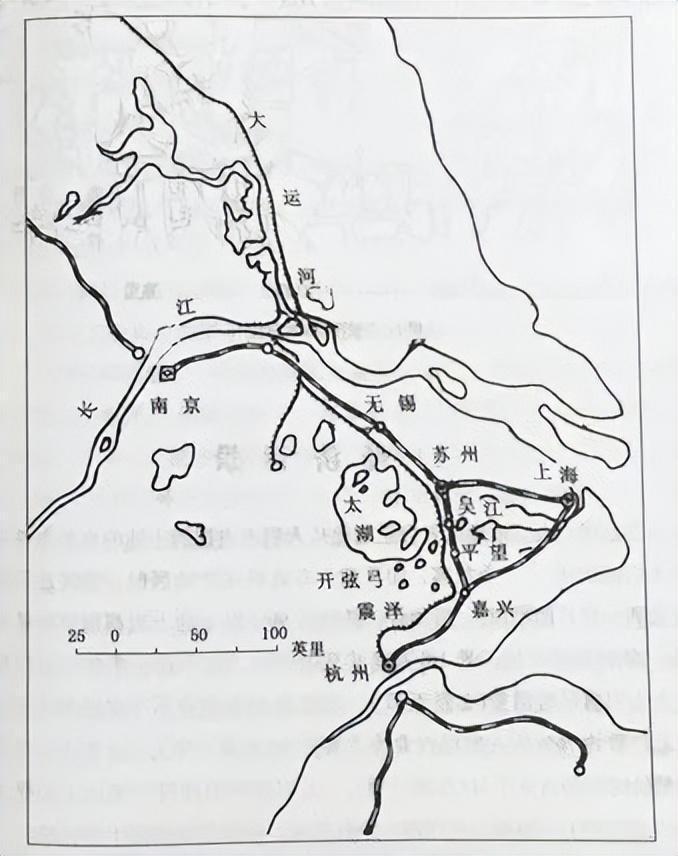

我们知道,费先生本人出生在江苏省吴江县的县城里,而“江村”(开弦弓村)就在当时的吴江县开弦乡。他也曾反复强调,村民的经济生活和社会生活,都受到周边城镇的直接影响。“在数十个村庄的中心地带就有一个市镇。市镇是收集周围村子土产品的中心,又是分配外地城市工业品下乡的中心。”开弦弓村所依傍的主要是震泽镇。事实上作者还专门用地图标明了开弦弓的地理位置及其与震泽等镇以及吴江县城、苏州、无锡、嘉兴、上海、杭州等城市之间的关系。

城镇群中的开弦弓。图片来自费孝通《江村经济》修订本,上海人民出版社,2013年10月,第20-21页。

我自己曾在苏州读书、工作多年,上世纪80年代也去吴江的一些古镇参观过。但不知为什么,一直没去过吴江县城,甚至都不知道吴江县城叫什么镇——在上世纪80-90年代各地撤县设市以前,县城在行政区划上大多是县辖“镇”。而一提到吴江的镇,江浙沪一带的人,或研究明清史、近代经济史的学者,首先想到的,大多是“震泽”“盛泽”“同里”“黎里”“平望”等名镇。我也是后来才弄明白,吴江县城原来叫松陵镇,它早在唐代就已置镇,比不少宋代开始逐步兴起的江南市镇要早。

如今的吴江已不再是一个县了。1992年2月吴江撤县设市,2012年10月又撤市设区——它现在成了地级市苏州下属的一个区,松陵镇因此也成了吴江区下属的一个街道。松陵街道目前归2010年启动规划的苏州太湖新城代管。

地处苏南的古城苏州,自上世纪80年代以来,借力于地、市合并,以及地级市代管县/县级市等新体制,其土地开发和新城建设的进程令人目不暇接。在这个过程中,吴江县成了苏州市的郊区,老县城松陵镇也成了历史。那个曾经的县城是什么样子的?带着好奇心,去年秋天里我去了次松陵,在它的主要几个街区慢慢走了一圈。

如今的松陵,在行政区划上虽然只是个街道社区,但形态上依然保持了一个县城的格局。主城区有不少半旧不新的商厦,有禁止车辆通行的步行商业街,还有在其他苏南老县城也能看到的江南园林风格的城区中心公园。2023年的初秋,马路边不少店铺还关着,街市显得有些萧条。老公房社区大多没有经过“微更新”,显得有些破旧。马路两边不少人骑着电动车在匆匆赶路,而人行道上很少能听到热闹一点的人声。与许多城市一样,那时的吴江城,还没有从几年疫情中恢复元气。

松陵街道商业区。(本文作者供图,下同)

松陵街道办事处。

与江南不少老县城和古镇相比,让我稍感意外的是,松陵城区除了几处经过修缮或重建的历史遗址外,城里较少见有重要的历史名胜或成规模的古建筑。倒是那些以“县府”“某某局”等原有县/市机构命名的马路和楼栋,让城市有一种落寞的历史感。

当然,在网上可以看到吴江区和苏州太湖新城的规划蓝图,充满了未来感;一些网民对松陵与苏州城区的同城化建设也充满了期盼。

松陵街道。

松陵及其他江南县城的

历史命运

历史上的吴江城,曾历经了行政地位的起伏,元代时它曾由县治升格为州治——元贞二年(1296年)吴江县被升格为中州,隶属当时的平江路。但明洪武二年(1369年),吴江州又被改回吴江县。自此至上世纪九十年代,松陵一直是县府所在地。

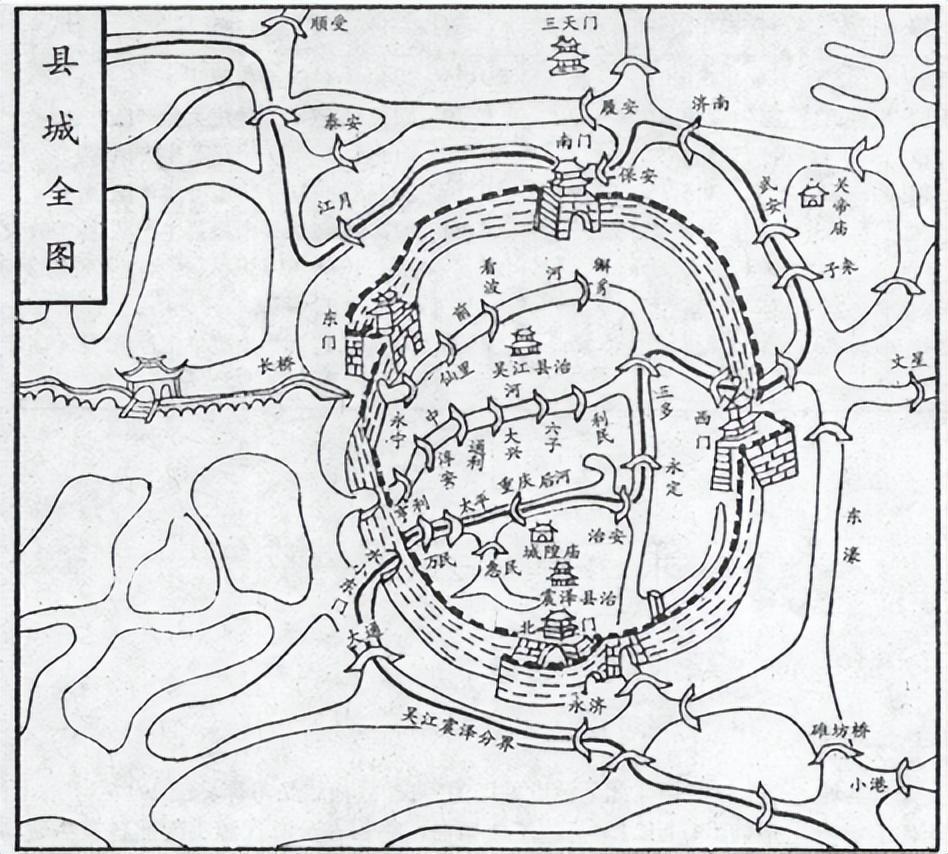

人们通常会认为,虽然中国传统城市多为地方政治中心或军事据点,但工商业经济的发展无疑会带动城市的扩展。然而地处江南最富庶地带的松陵,在明清时期却似乎并没有获得城市的显著发展,也未有行政层级的提升。事实上在清代它还曾遇到了被拆分的尴尬。清雍正四年(1726年)朝廷将原吴江县偏西的一块划出,另置了一个震泽县,偏东地仍为吴江县,原来的县城,随之被用来两县同城分治、各辖其半,南为吴江县治(在后来的县府址),北为震泽县治(在后来的看守所一带)。一直到民国元年(1912年),吴江、震泽两县才又复合为吴江县,隶属当时的江苏省都督府。

清代吴江、震泽两县的县城图。图片来自吴江通网“吴江县志”。

自秦以降,“县”一直是由国家自上而下地纵向管辖的基层政区。不仅县官得由皇帝直接任命,县本身也被朝廷分成不同的等级,从按规模分等,到依照“冲繁疲难”四字来区分。而中国的“城”,从城墙城池(城郭)到城门等,按照城的行政层级及规模,也有不同的规定。至于县域规模的析分或撤并,以及一城被用以两县同城分治,这样的现象也并不鲜见。事实上清雍正初期与吴江县同时被分拆的,在江苏就涉及了苏松常三府的各个县(一次性析出13个县)。仅在苏州府域内,就有长洲县(一部分被析出另设元和县)、常熟县(一部分被析出另设昭文县)、昆山县(一部分被析出另设新阳县)等县。当时新设诸县都是与原来的县共用一城,其中苏州甚至成了吴县、长洲、元和三县同城而治的一座城。

浏览中国的地方史及城镇史的相关资料,有个问题一直会困扰我:历史上的行政区划,从高层的郡、省等政区,一直到基层社会中的镇、乡乃至村等社区,不断地被改变设置,或者被重新划分、组合。这其中变化最多的,是历代的统县政区(如府、州、路、道、专区等)。而基层政区“县”——即使被认为是中国几千年来最为稳固的政区设置——也不乏各种变化,涉及政区所属、范围规模、县际边界、县的数量,以及县和县治的名字……为什么?

县之城

最近,我试着从一些历史地理学的论著中探寻教益,深切感受到,由于对地方行政区划史、政治地理史等学术领域缺乏了解——地理学的专业门槛,通古今的知识难度,还有跨学科的分析视角等,往往让人望而却步——导致自己在过往的学习和研究中,对相关问题的想象和理解受到了种种限制。就像上述清代雍正初年江苏南部地区大规模的升州析县现象,最近我才知道,史学界其实已有不少研究,分别从人口规模、赋税征收、官员考成、政治地理等不同角度作出解释。

“政区分等是秦汉以降历代统治者为对行政区划进行分类管理而作出的一种重要制度安排,其分类标准屡经变迁,或以人口数量,或以赋税额度,或以政治地位,或以治理难度为依据。延至清代,政区分等制度集历代之大成,无论是分等标准的综合性与标准化,还是政区分等与官僚选任结合的紧密性上都达到了极高程度。”(胡恒《清代县级政区分等制度再探》《历史地理研究》2021年第2期)

在这套政区分等的体系中,县城自有它无可替代的重要性,却也有其身不由己的命运。朝廷对县的新置、析分或撤并等决策,决定着县城的生成(或指定既有聚落为县治,或另筑新城),抑或消失(如降格为镇);一些县城也可能在政区变动中侥幸升格成了统县政区的治所,从而摆脱了身为“县城”的命运;在民国以来的一些历史阶段,还有一些县城在政府推动“切块设市”的过程中脱离县域政区,从而成了直属中央政府或省政府等的“市”;当然,更多的县治,一直就是由国家量身定制的、绵延存在了千百年的“县城”。

在上世纪末期“整县设市”的城市化体制和土地大开发运动开始前,中国各地的县城通常被人们称为“老县城”“小县城”,这看似出于大城市人的偏见,但这何尝不是它们的一种宿命呢。

如今我们已经习惯了将历史上各种层级的“城”统称为“城市”。关于城市的类型,城市学教科书里也有各种分类的方法。那么中国民众口口相传的“县城”,到底属于什么类型呢?虽然在不同的时代、不同的区域,它们之间也有经济文化的差异,可这似乎并不妨碍人们对它某些属性的共通的感受和认知。

对“县级政区”概念及其历史的了解,应该有助于我们理解国人眼中的“县城”像。就如周振鹤、赵逸才等历史地理学家的研究所提示的那样,县城及其县衙历来是皇权在基层社会、在普通民众中的具象的存在;在政区制度的演变历史中,国家治理呈现了越来越向基层渗透的趋势,在此过程中,朝廷对县级政体的管辖也越发细致;县的增置、析分或撤并——县域政区的密度,并不只与国土疆域或人口的增长有关,更与经济(赋税资源)、地方力量等相关——富庶而地方势力强的区域,其政区规模更可能被压缩;而政区之间分疆划界的具体方式,以及县治等的设置安排,主要服从于朝廷支配地方的政治需要。

《中国地方行政制度史》,周振鹤著,上海人民出版社,2019年6月。

也就是说,曾经以县衙为中心存续下来的老县城,既不同于由地理环境或血缘纽带等因素形成的传统共同体,也区别于由大量异质的人口/族群、为了经济等各种目标而聚集到一起的城市社区。无论地处何方,县城首先是一种国家权力据以支配基层社会、并以汲取社会资源为主要功能的特殊空间。其实对历来的国人而言,它本有一些自明的属性被普遍认同。而今天的人们,尤其那些对新的城市生活有体验、有向往的年轻人,对“县城”的城市属性之所以会发出种种疑问,私以为,主要是出于对县城传统属性的现代转型的热切期待,或是对它在不同程度上呈现出的结构延续性以及强大的文化基因的困惑。

老县城的命运,以及它们现代转型的可能性,无疑有赖于政区体制的进一步变革,以及城镇化政策框架的调整。另一方面,它还与自下而上的“市—城”关系的演变直接相关,与人们对理想生活方式的想象力和行动力有关。这是另外一些话题了。

本文系独家原创内容。作者:陈映芳;编辑:西西;校对:刘军。未经新京报书面授权不得转载。